法式包養網車馬費精力與憲制意識——《明夷待訪錄·原法》篇再探

作者:顧家寧

來源:作者授甜心花園權儒家網發表,原載于《浙江包養dcard社會科學》2015年第2期

時間:孔子二五六八年歲次丁酉仲春初一日甲寅

耶穌2017年3月28日

【摘要】黃宗羲《明夷待訪錄·原法》篇之精義,一是在法式精力上完成了從君主“一家之法”到“全國之法”的扭轉。二是以六經所承載的三代法式精力與典范性軌制作為高于君權的最基礎政制規范,并以太學師儒為創制立法者。由此,此中實已蘊含了一種清楚的古典憲制意識。《明夷待訪錄》諸篇所構想包養平台的一整套政制設計,正展現了一套比較完備的古典憲制設定。黃宗羲政制構想的衝破性價值,在于安身于晚世甚至先秦儒家的政治聰明,而對一種古典憲制理念予以了最為集中明確的表達。在其政治思惟之整體中,《原法》實居于焦點位置,《明夷待訪錄》自己即為一部以之為中間而展開的政治綱憲。

【關鍵詞】黃宗羲;原法;古典憲制;治法;治人

在黃宗羲政治思惟研討中,《原法》篇一向頗受重視。主流研討普通以現代法治觀念為標準,進而表現出確定或否認兩種判然不同的評價。借使倘使適度轉換視角,在傳統政治思惟本身的發展脈絡中觀照,那么黃宗羲法思惟的精義起首在于對“全國為公”的法制精力的重塑。其次,由法制精力的重塑而引致的,是一種加倍明確的古典憲制意識的生發。在黃宗羲那里,法的重建乃是由品德意識而引出的。由此導出的憲制意識的生長,意味著次序重建的盡力從品德世界向法政世界的邁進。

一、法式精力:“三代之法”與“后世之法”

次序之天生與維系一定蘊含必定的精力取向,在此“精力—軌制”的互動結構中觀察,則客觀法式乃是次序精力的內在展現。從明亡反思進一個步驟上溯,黃宗羲指出短期包養“三代以降有亂無治”的本源在于次序精力由仁義向利、力的歪曲。后世法式的異化,恰是其內在反應。《原法》開篇云:

三代以上有法,三代以下無法……三代以上之法也,固末嘗為一己而立也。后之人主既得全國,唯恐其祚命之不長也,子孫之不克不及保有也,思患于已然以為之法。然則其所謂法者,一家之法,而非全國之法也。

“三代之法”與“后世之法”的對勘,構成了黃宗羲法式觀的基礎框架,標舉了客觀法式蘊含的價值規范意義。法式之正當性源于立法目標的公個包養感情性,三代法意在于保證平易近財平易近命,后世之法墮落為君主操縱全國、掠奪利欲之具,“利不欲其遺于下,福必欲其斂于上”,最基礎上歪曲了法之精力。

從立法精力根本治理,黃宗羲的軌制批評視野業已深刻到秦以來君主“化家為國”,視全國為私產,進而以利巴持的家全國格式。作為維護君主私一姓之私的東西,歷代王朝法式并不具備完全的公共屬性,而政權亦始終無法成為一種恒常不易的存在。此種法式精力背后,是一種“家產國家—集權政治”的次序結構。究其內核,則是一種“私利—強力”彼此扭結的次序精力:在上者欲以權力保全私利,鄙人者則欲以暴力奪取。交相攘奪的結果,是次序的周期性崩潰。良善次序的重建,必定請求三代公法精力的重彰,而法式的重構,起首請求法式精力的扭轉。

“三代”與“后世”,在黃宗羲那里并不單純是一個時間概念,更代表了兩種抽象的次序理念。在思惟史脈絡中審視,“回向三代”的號召正構成了晚世新儒學政治思惟的主要經脈。程顥謂“三代之治,順理者也,兩漢以下,皆操縱全國者也”,朱子則以天理之公為鵠而嚴判三代、漢唐政治之高低。此種政治批評態度并不僅僅屬于高標品德幻想主義的理學家,而是宋儒的廣泛共識。歐陽修同樣批評后世政治掉往了三代之品德精力,“由三代而上,治出于一,而禮樂達于全國;由三代而下,治出于二,而禮樂為虛名”。浙東事功學派代表人物陳亮亦指出,秦漢以降之軌制“周防曲慮,如一家之私物”,其精力已遠非三代公全國之法可比。此種安身三代的政治批評意識,實為數百年后黃宗羲加倍徹底的次序反思導夫先路。

“三代之法”的焦點理念在于“躲全國于全國”,即不以政治權力作為分派財富與社會資源的獨一標準,“貴不執政廷也,賤不在草莽也”。要做到這一點,必定觸及對政治權力的規約,由此引出《原法》篇的另一主要主題,即憲制意識的生長。

二、憲制意識:“先王之法”與“一代之制”

《原法》之篇章結構可分為兩部門,前半部門側重三代之法與后世之法的對勘,彰顯法式精力之轉換,后半部門則以“先王之法”與“一代之法”相較,凸起一種最基礎法式意義上的憲制意識。《原法》云:

論者謂一代有一代之法,子孫以法祖為孝。夫不符合法令之法,前王不勝其利欲之私以創之,后王或不勝其利欲之私以壞之。壞之包養合約者固足以害全國,其創之者亦未始非害全國者也。乃必欲周旋于此膠彼漆之中,以博憲章之余名包養管道,此陋儒之剿說也。

“憲章”一詞,語出《禮記·中庸》“仲尼祖述堯舜,憲章文武”。朱子注云“祖述者,遠宗其道;憲章者,近守其法”,其義乃指對堯舜文武等往圣先王所創之制的遵守,進而可引申為一種最基礎性的法式典章觀念。黃宗羲是正在“憲章”所表征的最基礎法式意義上懂得其所原之法的。而從對后世“前王不勝其利欲之私”而創制“不符合法令之法”的批評中,亦能看出在其眼中最基礎法式的正當性來源,不在開創之君所擁有的權勢威令,而在于對“公全國”之價值規范的契合。

狄百瑞指出,《原法》之“法”,實指一套標準性的“軌制典范”(model)與“軌制系統”(system)。甚至可以說《明夷待訪錄》是有史以來第一部試圖制訂“儒家憲法”的著作。黃宗羲較之先前的儒者加倍重視用“法”將儒家價值軌制化,通過將理學家所強調的“禮”(包含《禮記》、《周禮》等政制意義上而言者)納進“法”的框架中,黃宗羲擴年夜并且從頭界定了法的內涵。這一結論無疑極具洞見,不過借使倘使揆諸晚世新儒學政治論說脈絡,則此種重視法式并試圖對法進行從頭定義的思惟,雖然在黃宗羲那里表現得最為明確,但在宋明儒那里便已有呈現。南宋理學家魏了翁指出,單從刑法著眼的法家法式觀歪曲了法之本意,真正的法應當承載并體現忠孝仁義之道,“有法即有道,道寓于法也。古今治全國,皆無唐虞三代之法……后世謂出于禮則進法,渾錯見解字,作刑法之法。法字無一不是法。”

這種對于融會德教的法式觀同樣并非理學家獨有,事功學派代表人物陳亮認為,完全的法式觀理應包括禮、樂、政、刑諸維,“使平易近有恥,則今包養甜心網法足矣;平易近不賴生,雖日用肉刑,無所為法也。禮節民氣,樂和平易近聲,政以行之,刑以防之,四達而不悖,則霸道成矣”。這樣的法式觀實際上是把儒家對于德、禮的效能等待移植到了法式規范之上。明初年夜儒方孝孺明確提出了“仁義之法”的概念,指出法亦可成為仁義之道的載體,“古之圣人既行仁義之政矣,以為未足以盡全國之變,于是推仁義而寓之于法。使吾之法行,則仁義亦陰行此中。”“仁義之政”與“仁義之法”的區分,顯然已經意識到了恒常的客觀法式較之一時之政令更有助于儒家價值之凝定。至于宋明儒所言“三代之法”的具體內容,重要指向井田、學校之制。北宋沈遘謂“三代之法,起于井田,成于庠序”。明儒呂坤則指出“三代之法”的具體內容當因時損益,但井田、學校乃是萬世不變者。

在上述法式觀念轉換的佈景下,可以說宋明儒者的法式觀中實已蘊含了一種作為次序基礎而超出跨越時王勢力威令之上的最基礎法式意識。宋儒呂祖謙對政、事之別作了頗有興趣義的區分:

總統一代謂之政,隨時維持謂之事。前漢之政,另有三代遺意。光武所設施,皆是事耳。前漢有政,后漢無政。

上述辨析,已經流露出一種尋求“總統一代”之最基礎政制的運思取向。而在明儒邱浚對“經制”一詞的經典闡釋中,則充足體現出規范性的法式觀念與儒家經典意識的融會,“經者百世之常道,制者一時之成法”。可見宋明儒對于法的懂得,已經遠分歧于法家意義上的律令刑罰,而具有一種兼具道、術,奠基次序最基礎的憲制意義。

從政治史角度觀察,與宋明儒之憲制意識關聯頗深的,是晚世政治中頗具特點的“祖宗之法”問題。“創業之君,后世所視以為軌范也”,開國之君創制立法的影響,在晚世政治傳統中有著很是主要的體現。宋代“祖宗之法”的本意乃在加強中心集權,“事為之防,曲為之制”,以令國祚長久。但是其重文、尚寬的特質,客觀上畢竟奠基了較為感性的政治風氣。在宋儒那里,這一王朝政治傳統獲得了充足的發掘闡發。宋儒對于三代政治精力的追尋,相當水平上乃是與對本朝立國精力的闡釋融為一體,并透過后者而加以具象化的。正如學者指出,南宋浙學諸子積極確定三代之法的典范意義,其意圖正在于試圖據此來轉換現實中作為國家憲制的祖宗之法。通過以三代政治精力解讀宋代立國基礎,試圖為當世樹立起一個具有超出維度而可資取法的政治傳統。

黃宗羲同樣敏銳地留意到了晚世政治中“法祖為憲”的特質。“祖宗之法”實為開國之君所創設的政治原則與政治慣例,通過對它的解讀闡釋,儒家士年夜夫能夠為軌制改進尋找到某種憲性依據。不過,此種法祖為綱的盡力無疑遭到王朝祖制本身性質的限制。宋、明兩朝政治傳統的差異,也是形成黃宗羲與宋儒在對待“祖宗之法”問題上分歧態度的主要緣包養女人由。宋代祖制確立起優禮士人、感性寬和的政治傳統,故可與士人幻想政治精力構成良性互動。相反,明代自太祖始便確立一種君主高度集權的政治傳統,極年夜限制了士年夜夫通過闡釋祖制改進政治的能夠。以明代內閣制為例,黃宗羲指出閣臣中亦不乏試圖“假祖宗以壓后王”,伸張士權,克制皇權之人。但是明代祖制著眼于君主集權的特質,往往使之更易流為君主壓制士權的法理依據,所謂“祖宗之所行未必皆當,宮奴之黠者又復條舉其疵行,亦曰法祖,而法祖之論荒矣”。基于上述王朝政治傳統的差異,黃宗羲并未像宋儒那樣依托王朝祖制來闡揚三代遺義,而是穿透王朝之法背后隱躲的一姓之私而直取三代公全國精力之實,從而體現出一種加倍明確的最基礎法式意識,其與宋儒實正反相成,配合提醒了晚世儒家政治思惟中的憲章意識從沉潛暗涵轉向清楚顯豁的演進之勢。

《原法》篇中最能體現黃宗羲法式觀念的詞匯,一是“憲章”,一是“治法”,前者彰顯法式之于政治配合體的基礎性意義,后者則凸起了法式本身的規范性請求。具體而言,黃宗羲言之“法”其實包含了廣狹兩個層面:廣義上,指政治次序中的基礎結構性設定包養女人,包含君臣倫理、權力結構、央地關系等等;狹義上,則指一系列包養故事典范性軌制,如學校、宰相、田制等。上述廣狹二義,正涵蓋了《待訪錄》的全部軌制規劃。

由此,剖析了黃宗羲所稱之法的確切含義,就能予以其比較恰當的思惟史定位。以往學者或從“當官者猶匠人”的法家考課效能主義著眼,批評包養dcard黃宗羲之治法論具有不徹底性。或以抽象的東方現代法治觀念作為權衡標準,進而或確定二者價值精力上的分歧性,或基于法式主義、國民立法等現代法治要素而否認其具有近代法令精力。這樣的研討進路顯然各有問題。起首,《原法》之法乃就軌制系統與軌制典范而言,與法家統治技術層面的刑名考課之法本不在統一層次。其次,將黃宗羲法思惟比擬于完備的東方現代法治,一來難免時代錯置,再者亦內設了一種過于強烈的“古典—現代”二元對立意識,而對古今之間思惟的內在連續包養sd性措意缺乏。

如前所述,黃宗羲所稱之法,乃就一軌制系統與軌制典范而言,并非泛指普通性的法令條文。是以,東方晚期古典憲政的理論視角,應該是懂得黃宗羲法思惟一個相對公道的理論比較定位。已有學者從這一角度定位黃宗羲的法政思惟,如秦暉指出,《明夷待訪錄》對君權的限制雖不克不及與現代議會比擬,但較之東方中世紀貴族政治的“年夜憲章”卻要年夜年夜超過。american憲法學家麥基文指出,國民藉直接明確的制憲行為創造憲法的實體,是為憲政之“自我意識階段”。但是這個最后階段只是更老、更長久的歷史階段的延續:

憲法不是創造台灣包養,而是生長,不是國家法典,而是平易近族遺產……憲政有著亙古不變的焦點本質:它是對當局的法令限制;是對專政的反對;它的背面是專斷,即盡情而不符合法令律的統治。

由此,在古典憲政理論視野的映照下,底本抽象的中西古今比較問題就可以還原到一個最基礎問題點上,即黃宗羲思惟中畢竟能否具有“以法限權”,尤其是約束皇權包養留言板之精力?換言之,其治法論中能否包括一種約束權力的規則之治?這種規則,是不克不及被統治者意志肆意修正的。

三、“六經為法”的憲制意涵

黃宗羲思惟中的古典憲制意涵,需求深刻到其具體內容之中來懂得。對此可從“軌制系統”與“軌制典范”兩個層面展開剖析。起首,就前者而言,黃宗羲在《明夷待訪錄》中確立的是一種君相分權、學校議政的混雜政體結構。君主作為國家象征,宰相總攬行政,學校議定法式,展開清議。理論上說,這一政體結構的有用運轉包養網評價有賴于君主、宰相、學校三者的均衡協調,任何個人均不具備專斷之權。其次,井田、學校等經典之制構成了一系列軌制典范。關于后一意義上的“治法”,《孟子師說》有一段典範論述:

六經皆先王之法也。其垂世者,非一圣人之心思,亦非一圣人之竭也。慮平易近之饑也,為之井田;慮平易近之無教也,為之學校;慮平易近之相侵也,為之兵車;慮平易近之無統也,為之封建;為之喪葬,恐惡逝世也;為之祭奠,恐其忘遠也;為之禮以別其親疏,為之樂以宣其湮郁,詩以厚其風俗,刑以防其侮辱。

圣人明見遠,慮患深,蓋不成以復加矣。后王第因此損益之罷了,何如后世以為一代有一代之軌制?漢世以雜霸自名,晉人以寬和為本,唐任人,宋任法。所謂先王之法,皆廢而不消,人徒見其享國偷安,遂謂無所事此,幸而守舊一家之富貴,其四海之窮困,雖當極盛之世,未之能免也。豈不忍人之政者?故曰:不以三代之治為治者,皆茍且罷了。

該段文字常見稱引,但此中意蘊尚值得進一個步驟發掘。起首是對“六經皆先王之法”的懂得。所謂“六經為法”包養女人乃指一種軌制理念,意在說明幻想軌制之精力在于養平易近、教平易近,而非指向某種具體、固定的軌制形態。晚世儒學標舉三代之治作為幻想政治之張本,意在確立一套次序典范作為改革現實之動力。黃宗羲雖以復古為幻想,但絕非主張生硬模擬古典經籍記載的具體軌制形態,而是強調軌制典范與軌制精力上的古今分歧。其子黃百家謂:“圣人之治,要不在軌制之細。竊恐《周包養網ppt官》雖善,亦不過隨時立制,豈有不度世變之推移,可逐一泥其成跡哉?”可謂深得其意。《待訪錄》言封建則采唐代方鎮之制,言井田則參明代衛所屯田之法,言取士則改進科舉而輔以薦舉、辟召古法。可見在黃宗羲那里,所謂“六經為法”乃是在一種經史結合的經世視野中加以定義的,強調古典經學的價值精力,軌制演變的歷史經驗,以及當今時代的客觀時勢三者的貫通。

其次是“六經之法”具體闡釋權,用明天的話說,即立法權之歸屬。此系直接關系黃宗羲政治思惟性質的關鍵問題,故需詳加剖析。現代研討者往往認定黃宗羲主張君主立法,依據是“先王之法”的創制者恰是作為君主的上古二帝三王。有學者甚至認定在黃宗羲那里,“法出于圣人,為圣人所用;除了圣王,其別人對法的參與都是被動的”。上述兩種觀點,方式上拘執于“君主立法”與“國民立法”兩個端點,疏忽了二者之間存在的廣闊空間,進而限制了從傳統思惟自己出發進行內在探討的能夠。如前所述,黃宗羲所謂“六經為法”包括了因時損益的歷史維度,“先王之法”所標舉者在于軌制典范與軌制精力,至于具體的法式辦法,則需根據分歧時代的情勢問題而考慮損益。上古先王實為軌制精力之立意者,而非現實軌制之創制者。又論者往往以三代表想中的“圣王立法”而發布黃宗羲必定主張現實中的“君主立法”。事實上,這一結論既分歧乎晚世儒家政治思惟傳統,亦無法在《待訪錄》文本中找到根據。

起首,“回向三代”構成了晚世新儒學政治思維的一個主要基點。在宋儒道統論譜系中,三代圣王是“道治合一”的幻想象征。孔子以降則道統、治統二分,故后世君主之權威性與先代圣王不成同日而語。在黃宗羲那里,三代與后世,上古圣王與后世君主的差異,乃被作為一種批評現實政治的理論支點而遭到強化。是以從幻想中的圣王立制,并不克不及發布其在現實中的君主立法。

借使倘使詳細考核《待訪錄》文本,此中實已經對立法權問題作了相當明確的宣示。《學校》篇云:

學校,所以養士也。然古之圣王,其意不僅此也,必使治全國之具皆出于學校,而后設學校之意始備。

此段之關鍵,端在“治全國之具”一語的懂得。蕭公權師長教師認為其當指政治人才,而在《待訪錄》重要注本中,既有釋為“管理國家的禮法典章軌制”,亦有釋為“管理全國的手腕”者。

“治具”一詞的確切所指,在這里具有主要意義。假如“治具”指人才,那么黃宗羲的這一說法顯然并無太多新意,只是在強調古已有之的學校養士效能罷了。相反,借使倘使“治具”作“軌包養網推薦制”解,那么學校就具有立法機關的性質。石包養合約元康指出,“治具”當指人才,因為“假如(立法者)取學校的話,那學校除了教導之外,又成了立法機關,而君主制也就消散了。從整本《明夷待訪包養價格ptt錄》來看,黃宗羲并沒有這種思惟”。這一論證自己難免有效預定結論來反推證據之嫌,并不克不及令人佩服。《包養條件待訪錄》的政體性質,底本是需求通過《原法》、《學校》等關鍵篇章的疏解來加以確定的。事實上,如若細加剖析,此處“治具”一詞的確切含義并不難確認。

起首,從《學校》篇高低文看,首句“學校,所以養士也”,已經點出學校具有的人才培養職能。而次句“然古之圣王,其意不僅此也,必使治全國之具皆出于學校”顯為一轉折,說明學校職能不止于此。換言之,其下“出治全國之具”的具體內容,必與前文有所分歧。

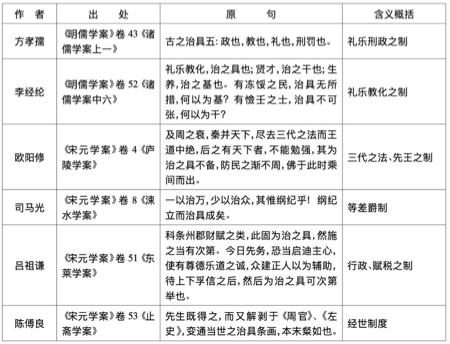

再者,考核宋明儒對于“治具”一詞的應用,不難發現軌制典章乃是其基礎義項。我們可以考索黃宗羲自己編撰的《明儒學案》與《宋元學案》兩部著作中“治具”一詞的具體意義。“治具”一詞在《明儒學案》中出現凡兩處,《宋元學案》凡三處。具體出處參見下表:

由上表可見,宋明儒對于“治具”一詞的應用,其含義均在禮樂刑政、先王之法、經世之制等軌制層面。尤其第二例中,“治具”一詞明確區別于指向人才的“治干”一詞,更足以說明問題。由此亦可參證《學校》篇所謂“治全國之具”,其所指當為軌制無疑。

厘清了“治具”一詞的內涵,那么以“出全國治具”為任的學校,天然就是創制立法的機關地點。從思惟邏輯上看,黃宗羲主張學校立法乃是非常天然的結論,因其既不主張僵硬包養ptt套用經典記載的現代軌制,那么“六經為法”之所以能夠,就必須有一群立法者,能夠從經典中提煉最基礎的軌制典范與軌制精力,并結合歷史經驗與客觀時勢,不斷賦予其新的軌制情勢。這一創制立法任務,需求將經史知識與現實問題融會為一的實踐技藝。在黃宗羲的軌制設計中,由名儒碩學與退處宰執為主體的太學師儒群體,恰是承當這一職責的不貳之選。值得留意的是,這種儒生創制立法意識,乃是貫穿于黃宗羲自己及其開創的清代浙東經史學派的整體學術精力之中的。

借使倘使梳理晚世儒學政治思惟史略作梳理,亦可發現黃宗羲以學校作為創制機構的設想絕非空谷足音。早在北宋,程顥在《論養賢劄子》中便建議設立“延英院”以待四方賢士,使之“詳定政治,討論典禮”。其主張與六百多年后的黃宗羲實有異曲同工之妙:

凡公論推薦及巖穴之賢,必招致優禮,視品給奉,而不成遽進以官,止以應詔定名;凡政治則委之詳定,凡有典禮則委之討論,經畫得以奏陳而治亂得以講究也。

在程顥的設計中,延英殿乃是一個由在野賢士構成,負責籌劃軌制計劃的秘書機構,可以視為黃宗羲學校創制思惟的先聲。不過《待訪錄》中太學享有的權威位置顯然是延英殿所無法比擬的。可以說,黃宗羲充足接收了宋儒的思惟聰明,而予以進一個步驟的充實、晉陞。

至此,從由“六經之法包養行情”引出的有關立法問題討論中,已經較為清楚地展現出一種太學立法、權力均衡的軌制設定。對君權的限制,既來自于學校立法效能的獨立,也來源于作為法式本源的經學之神圣性。軌制因經而立,經學所具有的高于時王政治權力的超出性權威,則于權力分立之外,更在傳統與文明的維度上確立起對君權的另一重限制。關于經學之于中國古典政制的意義,李源澄師長教師有一段精到論述:

吾國既有經學以后,經學遂為吾國人之年夜憲章。經學可以規定私家與全國國家之幻想……無論國家與私家之設施,皆須于經學上有其根據,經學與時王律令有劃一之功效,而經學可以產生律令,修改律令。

倘將李師長教師的這段文字與麥基文《憲政古今》中對于英國古典憲政的描寫對看,那么“六經為法”所蘊含的憲制意義就更顯清楚:

憲法是體現在平易近族軌制習俗中的一套原則,它不過在于后者,也不在存在上先于后者。

建構當局時所遵守的情勢與限制就是憲法的定在,它在本質上高于其所創造的當局的行為。

在包養一個月中國傳統中,經學恰是作為軌制習俗中的原則而發揮其憲制效能的。無須諱言,歷史上皇權與經學乃是一種彼此塑造關系,皇權試圖以經學強化本身權威,儒生則試圖以經學馴化皇權。此中關鍵,在于經學解釋與創制立法之權操于君主抑或存于儒士。傳統思惟史、政治史上曠日耐久的“治統”與“道統”之爭,其意義端在于此。黃宗羲將闡發經義、創制立法的權力被明確賦予師儒群體,不僅將立法權獨立于君權,更由此激活了“道統”之于“治統”的軌制規范意義,展現出對于傳統的某種衝破,從而使儒家思惟傳統中的古典憲制意義獲得了史無前例的顯豁清楚之呈現。

四、“治法”、“治人”之辨

《原法》篇提出了“有治法而后有治人”的主要命題。現代研討中這一命題往往被置于“法治論”與“人治論”的框架中討論。這一高度化約的二元形式,在清楚勾畫出一條理論線索的同時,同樣能夠掩蔽思惟命題的復雜性。黃宗羲關于“治法”與“治人”的討論,底本有其特定的文本與思惟脈絡,需求在具體的歷史情境中懂得。

《原法》篇末尾集中討論了治法、治人問題:

即論者謂有治人無治法,吾以謂有治法而后有治人。自不符合法令之法枷鎖全國人之手足,即有能治之人,終不勝其牽挽嫌疑之顧盼,有所設施,亦就其分之所得,安于茍簡,而不克不及有度外之功名。

使先王之法而在,莫不有法外之意存乎其間。其人是也,則可以無不可之意;其人非也,亦不至深入羅網,反害全包養網推薦國。故曰:有治法而后有治人。

所謂治法,在黃宗羲那里亦被稱作三代之法、全國之法、無法之法。治法諸名,正從分歧面向提醒了其特質地點。“三代”凸顯幻想淵源,“全國”明示立法精力,“無法”凸起寬簡之質。此中“無法之法”的懂得,乃與治人、治法討論直接相關的。綜觀《待訪錄》文本,黃宗羲所謂“無法之法”,年夜致可析出三層含義。

起首,它意味著反對國家憑借政治權力過度把持、掠奪社會資源。正所謂“貴不執政廷,賤不在草莽”。這一反對政治權力過度侵進社會的傾向,同樣存在于晚世儒學政治思惟傳統之中,如朱子指出:“前人立法,只是年夜綱,下之人得自為。后世法皆詳密,下之人只是遵法。”

其次,“無法之法”是對作為君主控御臣下手腕的文法令令之否認。黃宗羲指出,“用一人焉則疑其無私,而又用一人以制其私;行一事焉則慮其可欺,而又設一事以防其欺”的立法心態所反應的,恰是一種法家式的集權于上、以法繩下的法式觀。重法而輕人,正為確保權力操于君主一人之手。與此相反,“無法之法”體現的恰是一種分歧于法家的法式理念。《原法》之“法”乃指一套軌制系統與軌制典范,在政治次序中起到一種基礎的憲性感化。惟其這般,故其性質必寬簡,不成能繁復細密而無所不包。王云五師長教師曾以綱領性的成文法懂得“無法之法”,實已捉住了此中要義地點:

所謂三代之法,其要職為“貴不執政廷也,賤不在草莽也”……以此為目標,立法只嚴重綱,不用苛細;推而廣之,一切行為,不患無準繩。換言之,即成文之法不用過于詳細,既有清楚的目標,自不難演進為一系的不成文法,即所謂無法之法也。

具體的法式細節,底本不是《原法》篇的討論重點。無論若何,作為憲性原則的成文法必定是簡而不苛、約而不繁的。它僅僅關涉政制體制最最基礎層面上的軌制系統與軌制典范,而并不觸及過多具體規則。

由“無法之法”的綱憲性特質,我們就比較能夠懂得“有治法而后有治人”這一命題的實質。起首,治法優先于治人,意味著政治人物感化的發揮必須以法式綱領所確立的結構性基盤為條件。政治人物的感化始終遭到憲制之制約,“其人非也,亦不至深入羅網,反害全國”。

其次,包養違法“有治法而后有治人”,并不料味著忽視政治人物的感化,而視法式為一客觀自足的存在。黃宗羲對于“治人”的重視,并非僅就“以人行法”的消極意義而言,而是意在指出治法的良性運轉必定需求品德聰明為之奧援,“今夫一代之立法,不克不及無過不及,所籍奉法者為之裁量于其間,使圣賢之精微,常風行于事物,故足以開物成務”。所謂“圣賢精微”與“法外之意”,正指向三代良法背后的精力源頭,在具體時空中不斷對其予以發掘闡釋,構成了法式本身不斷生長的動力。而具有品德感性與實踐聰明的士人群體,正擔當著立法者之重擔。

這一寄善管理想于客觀法式與品德聰明之良性張力的思惟,構成了黃宗羲治法治人論述中的一條主線。在他那里,正當的法式必定體現品德精力,是仁義之道的具體承載,而絕不僅僅是一套生硬的格律條文。這一思惟實貫穿于整個儒家政治傳統之中。晚世政治思惟中,對于中心集權之下龐年夜的權要體制導致的科條法則繁密化傾向的反思構成了學者思慮的主要維度。黃宗羲對于宋制中過度任法傾向的批評,即啟自宋儒陳亮。后者指出,宋制之弊即在于試圖通過一套生硬的法式格律來取代政治中人的能動感化,從而形成士年夜夫責任倫理的缺掉與管理積極性的委頓。

由此可見,《原法》中對不符合法令之法枷鎖為治者之手足,使人“不勝其牽挽嫌疑之顧盼,安于茍簡而不克不及有度外之功名”的批評,實承宋儒對于晚世政治體制之法家傾向的批評而來。假如說陳亮對于晚世任法之弊的救正重要在于對儒者勇于擔當的政治人格與積極有為之變法意識的包養金額張揚,那么黃宗羲對于法式問題的思慮則與憲制意識的明確彰顯親密相關。在他那里,治人、治法之辨乃被置于一種憲制框架下考量。就人的角度言,權力均衡的憲制結構意在防止政治領袖個體人格過度張揚帶來的專制危險;從法的角度看,“無法之法”提綱挈領而不致繁苛,從而能夠在實踐中為配合體活氣的堅持與人的政治主體精力的發揮預留足夠空間。

至此,年夜體可歸納綜合出黃宗羲治人治法之辨的基礎思惟意涵。在他那里,“治人”與“治法”之辨并不克不及化約為“人治”與“法治”的二元區分,而是有著加倍豐富的內涵。“治法”起首指向一種綱領性的憲制結構與軌制系統,其內涵分歧于傳統治術意義上的“法”。其對于“唐任人,宋任法”,“一代有一代之制”的批評,正指向歷代王朝政治不克不及取法三代確立起一種最基礎的政治綱憲。其次,在具體的法制層面,黃宗羲并不主張一種能夠完整客觀自行的法式觀,而是強調善治之本在于客觀法式與品德聰明之間的良性張力。這種張力重要體現在“遵法”與“立法”兩個方面。起首,個體的政治責任倫理,是良法切實發揮功效的條件,“夫全國有不成叛之人,未嘗有不包養ptt成叛之法”。再者,法式自己絕非一人一時之智所能窮盡,其具體情勢乃在具體的時空中不斷演進完美,是以需求明智而具有實踐聰明的立法者根據對“先國法外之意”,亦即三代立法精力的不斷闡釋來因時損益。

至此,就法制精力的轉換與憲章意識的生長兩個方面而言,在以《原法》篇為中間的黃宗羲法政思惟中已經比較清楚地蘊含了一種古典憲制意識。《待訪錄》諸篇所構想的一整套政制設計,實已展現了一套比較完備的古典憲制設定。在黃宗羲那里,對專制權力的限制既來自于具有超出性的經學傳統,亦來自現實軌制中的權力朋分,如立法權與政治輿論的獨立。就此而言,章太炎“余姚者,立憲政體之師”的評價絕不僅僅是一種比附,單就一種古典憲制形態而言,其所達到的高度無疑是值得確定的。黃宗羲政治思惟真正的衝破性價值,就在于其安身于晚世甚至先秦儒家的傳統政治聰明,而對一種古典憲制理念予以了最為集中明確的表達。是以,在黃宗羲政治思惟的整體中,《原法》實居于焦點位置,為《待訪錄》諸篇之總綱。可以說,《待訪錄》自己即為一部圍繞其而展開的政治綱憲。

作者簡介:顧家寧,浙江金華人,歷史學博士,(北京 100191)北京航空航天年夜學人文與社會科學高級研討院講師。

責任編輯:柳君